Editorial

Vorwort

Victor Klemperer nahm in sein Lexikon der Sprache des „Dritten Reiches“ (LTI) auch das Wort „abgewandert“ auf. Dass eigentlich unverdächtige Wörter zu grausamen Sonderbedeutungen mutieren, zählte er zu den bezeichnenden Phänomenen in Diktaturen. Tauchten während des Zweiten Weltkrieges etwa an Dresdner, Berliner, Münchner, Stettiner Korridortüren „da und dort“ „medusenhafte Zettel“ auf, die den Wegzug eines Juden meldeten, „dann wußte die Briefträgerin, daß sie sich nicht mehr um seine neue Adresse zu bemühen brauchte; der Absender erhielt sein Schreiben zurück mit dem euphemistischen Vermerk: ‚Adressat abgewandert.‘“

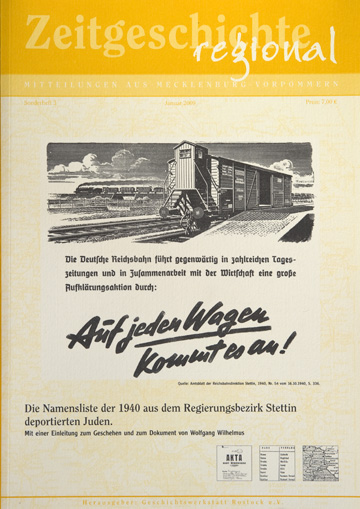

Zu den Euphemismen, den Verschleierungsausdrücken des NS-Regimes, gehören auch die Begriffe, die von den Planern und Vollstreckern ganz offiziell für die Judendeportationen in Umlauf gebracht wurden: „Umsiedlung“ und „Evakuierung“. Die Betroffenen versuchten sich, ebenso wie die meist mehr oder weniger ungerührten deutschen Nachbarn, mit erträglichen Vorstellungen darüber zu trösten bzw. zu beschwichtigen. Die Wahrheit, die hinter diesen Begriffen steckte, sickerte jedoch buchstäblich postwendend in Deutschland ein. Wer diese Wahrheit kennen wollte, konnte sie schon 1940 erfahren. Wie weit die Kenntnis davon damals tatsächlich in Umlauf kam, zeigen z.B. Briefe von benachbarten Deutschen, die sich als Bewerber für bestimmte Wohnungen bei der Gestapo im Vorfeld von Deportationen ins Spiel zu bringen suchten.

Zu den erstaunlichen Seiten des nationalsozialistischen Maßnahmestaates gehörte es, dass über die perfide Bedeutung solcher Euphemismen kaum Unklarheit gelassen, zumindest aber Teilaufklärung gegeben wurde. Das lässt sich bis in den Bereich der Lexikographie (auch des Dudens!) verfolgen: Konnten die Leser von Meyers Lexikon in der 7. Aufl. 1926 unter dem Stichwort „Evakuierung“ lesen: „im Völkerrecht Massenausweisung von Ausländern aus einem Staatsgebiet, z.B. die der deutschen Optanten aus Polen 1925“, so teilte das selbe Lexikon in seiner „völlig neu bearbeiteten“ 8. Aufl. 1937 mit: „zwangsweise Entfernung von Bevölkerungsteilen auf Zeit aus ihrem Wohngebiet, z.B. wenn dieses Kriegsschauplatz zu werden droht.“

Das dritte Sonderheft von „Zeitgeschichte regional“ bringt ein besonderes Dokument zur Kenntnis. Es ist die Namensliste der Juden aus dem Regierungsbezirk Stettin, die knapp sechs Monate nach Kriegsbeginn einem gnadenlosen Willkürakt unterworfen wurden. Die auf der Liste erfassten Menschen wurden am 13. Februar 1940 ins Generalgouvernement, Distrikt Lublin, verschleppt. Es handelte sich um die erste Deportation von Juden aus dem Deutschen Reich (in den Grenzen von 1937). Die betroffenen Deportierten von 1940 erkannten sehr schnell, dass ihre Deportation nicht „auf Zeit“, sondern auf Unumkehrbarkeit angelegt und einem – anfangs noch ungewissen, aber unentrinnbaren – Schicksal unterworfen war.

Das Original dieser Liste hat sich am Ort des Grauens, in Lublin, erhalten. Es ist die behördliche Spur eines Massenverbrechens, das bis heute nicht vollständig aufgeklärt, geschweige denn geahndet wurde. Es betraf 1.124 Personen, die in Pommern verwurzelt waren und sich in aller Regel und zu Recht als Deutsche fühlten. Sie wurden aber seit 1933 Schritt für Schritt entrechtet, diskriminiert, beraubt, in Angst und Schrecken versetzt, verschleppt, ghettoisiert und schließlich – sofern sie sich in den ostpolnischen Ghetto-Orten mühsam am Leben erhalten hatten – 1942 und 1943 kaltblütig in den Vernichtungslagern Belzec, Sobibor und Majdanek ermordet. Nach gegenwärtiger Kenntnis über lebten nur 19 Menschen die ihnen angetane Verschleppung.

Dieses Schreckensdokument stand bisher nur den Sachkennern in wenigen Kopien in Deutschland und Israel zur Verfügung. Mit dem Druck dieser Liste soll den jüdisch-pommerschen Opfern der Gewaltherrschaft des Nationalsozialismus ein Gedenkort gegeben werden, der ihnen bisher im öffentlichen Gedächtnis der Region und des Landes nicht zuteil geworden ist.

Wir danken Prof. Dr. Wolfgang Wilhelmus dafür, dass er sich der Mühe unterzogen hat, diese Liste vollständig zu edieren.

Der Landeszentrale für politische Bildung Mecklenburg-Vorpommern danken wir für die Übernahme der Herstellungskosten.

Wir hoffen, dass dieser Menschen aus Pommern, denen nicht erst 1940 schweres Unrecht angetan wurde, künftig am 13. Februar gedacht werden wird.

Irmfried Garbe

für das Redaktionsteam von „Zeitgeschichte regional“

Inhalt

V o r w o r t

E i n l e i t u n g z u m D o k u m e n t

Wolfgang Wilhelmus unter Mitarbeit von Irmfried Garbe

Die Lubliner Judenliste. Die erste Deportation deutscher Juden vom 13. Februar 1940 aus dem pommerschen Regierungsbezirk Stettin

1. Ein Geschehen ohne Gedenkwort

2. Das Deportationsausmaß

3. Die Hintergründe der Deportation

4. Der Ablauf des Geschehens in der Heimat

5. Am vorläufigen Deportationsziel

6. Leben in der Fremde

7. Rettungsversuche

8. Hilfeleistungen

9. Was die Deportationsliste außerdem preisgibt

10. Überlebende

11. Das Ende der meisten

E d i t o r i s c h e B e m e r k u n g e n

D a s D o k u m e n t

Die Namensliste der 1940 aus dem Regierungsbezirk Stettin deportierten Juden

A u t o r e n v o r s t e l l u n g

K a r t e n

Zur Stettiner Deportation von 1940

I m p r e s s u m