Editorial

Dass vor genau 100 Jahren am 1. August 1914 die „Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts" (George F. Kennan) ihren Anfang nahm und der Erste Weltkrieg begann, hat Wissenschaftler und Journalisten in diesem Jahr erkennbar in rege Tätigkeit versetzt. Niemand, der eine Buchhandlung betritt oder den Fernseher anschaltet, kann sich dem entziehen. Eine große Fülle neuer Bücher und Fernsehdokumentationen beschäftigen sich mit diesem Gegenstand. Auch das vorliegende Heft von „Zeitgeschichte regional" befasst sich schwerpunktmäßig mit diesem Thema. Antje Strahl, eine ausgewiesene Kennerin der Zeit, schildert den Kriegsalltag in Rostock-Warnemünde. Obwohl der Bädertourismus anfänglich durch den Krieg existentiell bedroht schien und starke soziale Spannungen und Anfeindungen hervorrief, überwand Warnemünde im Hinblick auf den Gästebetrieb schon 1916 den durch den Kriegsbeginn entstandenen Einbruch, und es gelang erstaunlich gut an das Badeleben der Vorkriegszeit anzuschließen. Hermann Langer berichtet über die Geschichte der mecklenburgischen Jugendtruppen 1914-1918 und beleuchtet mit diesem recht düsteren Kapitel nicht nur die Ernteeinsätze und die vormilitärische Ausbildung der Jugendlichen, sondern auch ihre intensive politische Indoktrination. Die anderen beiden Beiträge zum Ersten Weltkrieg weisen dann noch deutlich über die Landesgrenzen hinaus. Wolf Karge schreibt über den in Russland lebenden Herzog Carl Michael zu Mecklenburg und seinen eventuellen Anspruch auf die Nachfolge des 1918 verstorbenen letzten Großherzogs von Mecklenburg-Strelitz. Auch das von Bernd Kasten vorgelegte Dokument, das von Herzog Johann Albrecht zu Mecklenburg 1915 präsentierte Kriegszielprogramm, zeigt einen mecklenburgischen Herzog, der durchaus auch in der deutschen und internationalen Politik eine (wenn auch eher unrühmliche) Rolle spielte. Während es sich bei der Zeit von 1914 bis 1918 zugegebenermaßen schon um einen echten Grenzbereich der Zeitgeschichte handelt, befassen sich die weiteren Aufsätze in diesem Heft dann vor allem mit der Zeit des Nationalsozialismus und der DDR. Manfred Faust schreibt über die wechselvolle Geschichte des „arisierten" Sethe-Hofes und seiner verschiedenen Besitzer auf der Insel Hiddensee. Die Anwesenheit zahlreicher Soldaten der Roten Armee bestimmte nach 1945 das Leben in Mecklenburg. Rainer Neumann beschreibt mit Hilfe von zahlreichen Erinnerungsberichten die Verhältnisse im sowjetischen Quartier in Greifswald zwischen 1945 und 1956. Christian Halbrock untersucht an Hand der Akten der Staatssicherheit das politisch abweichende Verhalten an der Universität Rostock zwischen 1949 und 1961. Er kommt zu dem Schluss, dass es zwar eine recht große Anzahl von kleineren Akten widerständigen Verhaltens an der Universität gab, SED, Universitätsverwaltung und Ministerium für Staatssicherheit aber durch gemeinsame Anstrengungen insgesamt für ein recht konformes Erscheinungsbild sorgen konnten. Unter der Rubrik „Diskussion" antworten Thomas Balzer und Olaf Jacobs auf den Beitrag von Martin Buchsteiner und Martin Nitsche im Heft 1/2013 zum NDR-Zeitgeschichtsformat „Zeitreisen". Die Redaktion begrüßt es ausdrücklich, dass die Fernsehmacher hiermit die Chance wahrnehmen, auf die Kritik mit ihren konzeptionellen Erwägungen zu antworten. Im Interview gibt dann der neue Lehrstuhlinhaber für Zeitgeschichte an der Rostocker Universität Stefan Creuzberger Auskunft über seinen Werdegang und seine künftigen Forschungsschwerpunkte. Der Bereich „Regionale Geschichtsarbeit" ist mit einem Bericht über ein Seminar zum Ersten Weltkrieg im Dezember 2013 in Waren (Müritz) und mit einer Darstellung der konzeptionellen Überlegungen zur Abteilung „Pommern im 20. Jahrhundert" der landesgeschichtlichen Dauerausstellung im Pommerschen Landesmuseum in Greifswald vertreten. Hierbei erwies sich vor allem die Frage, wann eine solche Ausstellung enden und in welcher Form die Region Stettin und Hinterpommern in der Zeit nach 1945 behandelt werden sollte, als große Herausforderung. Marco Pahl beschreibt die neue Dauerausstellung im Grenzturm in Kühlungsborn. Außerdem präsentiert Helmut Schnatz eine neue Quelle zur Opferzahl des Luftangriffs auf Swinemünde vom 12. März 1945, und Eckart Schörle von der Landeszentrale für politische Bildung untersucht das Gedenken an die Opfer des Nationalsozialismus zum 27. Januar in Mecklenburg-Vorpommern. Unter der Rubrik „Historisches Lernen" bringen wir einen Bericht von Lutz Müller zu einem Projekt an der Nordlicht-Schule Rostock-Lichtenhagen über das Schicksal der Besatzungen amerikanischer Bomber im Raum Rostock. Die „Archivmitteilunqen“ enthalten eine Beschreibung der Archive der katholischen Kirche in Schwerin durch Barbara Müller und einen Tagungsbericht zum ersten „Tag der Bestandserhaltung" am 2. September 2013 in Stralsund durch Sonja Annette Lehmann. Ein interessantes und auch zum Thema des Heftes gut passendes Projekt aus einem anderen Bundesland ist die für eine sachliche Online-Suche aufbereitete Sondersammlung „Krieg 1914“ der Staatsbibliothek zu BerIin. Zum Abschluss schildert Simone Labs, ebenfalls in der Rubrik „Aus anderen Ländern“, eine Reise zu den Erinnerungsorten des Kalten Krieges in Norwegen. An dieser Stelle möchten wir den Autoren unserer Zeitschrift danken, für deren namentliche Würdigung der Platz dieser Einführung regelmäßig nicht ausreicht: den Verfassern der Rezensionen und Annotationen. Wir hoffen auf Ihre weitere Mitwirkung.

Ihre Redaktion

Inhalt

E d i t o r i a l

D a s T h e m a

Antje Strahl

„Herr Dr. möge sehen, wo er etwas für die Badegäste herbekäme.“ Kriegsalltag im Urlaubsort Wamemünde

Hermann Langer

„Das Vaterland ruft…!“ Aus der Geschichte der GroßherzogIich Mecklenburgischen Jugendtruppen 1914 bis 1918

Wolf Karge

Zwischen Provinzstreit und Europapolitik im Ersten Weltkrieg� – Carl Michael zu Mecklenburg

D a s D o k u m e n t

Bernd Kasten

Das Kriegsziel-Programm Herzog Johann Albrechts zu Mecklenburg aus dem Frühjahr 1915

A u f s ä t z e

Manfred Faust

Die Geschichte des Sethe-Hofes in Kloster – Beispiel eines „arisierten“ Hauses auf der Insel Hiddensee

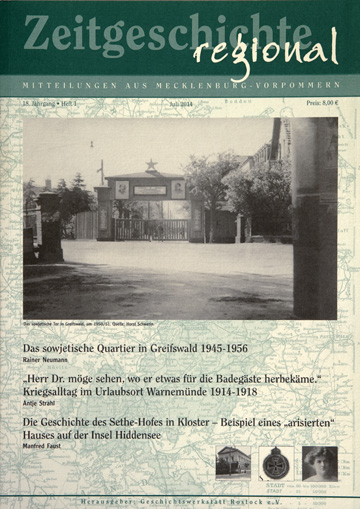

Rainer Neumann

Das sowjetische Quartier in Greifswald 1945-1956

Christian Halbrock

Politisch abweichendes Verhalten in den Akten der Staatssicherheit – die Universität Rostock 1949 bis 1961

D i s k u s s i o n

Thomas Balzer/Olaf Jacobs

Regionale Geschichte für die überregionale Bildung. Mit seinem Zeitgeschichtsformat „Zeitreisen“ unternimmt der NDR einen einmaligen Spagat zwischen regionalem Primetime-Programm und überregionalem Bildungsangebot

I n t e r v i e w

„Ich sehe mich grundsätzlich in einer Scharnier- und Grenzgängerfunktion.“ Interview mit dem neuen Rostocker Zeithistoriker Stefan Creuzberger

R e g i o n a l e G e s c h i c h t s a r b e i t

Günter Kosche

100 Jahre Erster Weltkrieg – „Die große Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts“. Ein Seminar vom 6. bis 8. Dezember 2013 in Waren (Müritz)

Stefan Fassbinder/Tomasz Slepowronski/Heiko Wartenberg

Herausforderung Pommern – Konzeptionelle Überlegungen zur Abteilung „Pommern im 20. Jahrhundert“ der landesgeschichtlichen Dauerausstellung des Pommersehen Landesmuseums

Helmut Schnatz

Eine neue Quelle zur Opferzahl des Luftangriffs auf Swinemünde vom 12. März 1945

Eckart Schörle

Gedenken an die Opfer des Nationalsozialismus. Der 27. Januar in Mecklenburg-Vorpommern

Marco Pahl

Horizonte – von Kühlungsborn in die Freiheit. Neue Dauerausstellung im Grenzturm Kühlungsborn

H i s t o r i s c h e s L e r n e n

Lutz Müller

Auf Spurensuche: Das Schicksal der Besatzungen amerikanischer Bomber im Raum Rostock – Ein Projekt an der Nordlicht-Schule Rostock-Lichtenhagen

A r c h i v m i t t e i l u n g e n

Barbara Müller

Archive der katholischen Kirche in Schwerin

Sonja Annette Lehmann

Zum ersten „Tag der Bestandserhaltung“ am 2. September 2013 in Mecklenburg-Vorpommern

A u s a n d e r e n L ä n d e r n

Heike Krems

Die Sondersammlung „Krieg 1914“ der Staatsbibliothek zu Berlin – aufbereitet für eine sachliche Online-Suche

Simone Labs

Kalter Krieg im Baltikum – Erlebnisbericht einer Partnerschaft. Teil III: Eisfronten

R e z e n s i o n e n / A n n o t a t i o n e n

Schadewaldt, Christiane

Bauernhäuser in Mecklenburg

(Jürgen Tremper)

Michaelis, Konrad

Das Lotsenwesen im Seegebiet vor Rostock und Warnemünde

(Jürgen Tremper)

Gramenz, Jürgen

Ladewig – Dokumentation eines jüdischen Familienverbandes aus Mecklenburg

(Wolfgang Wilhelmus)

Ogrin, Mircea

Ernst Bernheim (1850-1942)

(Werner Buchholz)

Gothe, Johannes

Karl Schmaltz. Leben und Werk 1867-1940

(Johann Peter Wurm)

Buchsteiner, Martin

Von Städten, Gütern und Dörfern

(Anke John)

Weber, Gerhard (Hg.)

Kempowskis Rostock

(Henrik Bispinck)

Boeck, Gisela/Lammel, Hans-Uwe (Hg.)

Die Universität Rostock in den Jahren 1933-1945

(Bernd Kasten)

Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V. (Hg.)

Der Golm und die Tragödie von Swinemünde

(Martin Albrecht)

Schmidt, Leo/Mense, Uta K.

Denkmallandschaft Peenemünde

(Sabine Bock)

Bleeck, Iris

Vertrieben ins Paradies. Als Flüchtlingskind auf Rügen

(MirjamSeils)

Köhler, Siegfried

Der Überseehafen Rostock unter Kontrolle der Staatssicherheit

(Christian Halbrock)

N a c h r u f e

Wolf Karge/Peter-Joachim Rakow

Johannes Kornow (* 17. Februar 1932 in Schwedt – †31. Januar 2014 in Greifswald)

Falk Bersch

„Es ist ein Schatz, ein gutes Gewissen.“ Nachruf auf Siegfried Merz (1938-2014)

N e u e r s c h e i n u n g e n

K u r z v o r s t e l l u n g d e r A u t o r e n

A d r e s s e n d e r A u t o r e n

I m p r e s s u m