Editorial

Wieder einmal sind wir unserem Vorsatz, nicht über einen Heftumfang von 120 Seiten hinausgehen zu wollen, untreu geworden. Die erste Ausgabe von "Zeitgeschichte regional" in 2015 nimmt den gesamten, für diese Zeitschrift definierten Horizont in den Blick. Im engen Verständnis von Zeitgeschichte als Geschichte der Lebenden ist der Erste Weltkrieg bereits hinter diesem Horizont versunken. Gleichwohl wird für das Verständnis des 20. Jahrhunderts die Einbeziehung dieser Zäsur unverzichtbar bleiben. Auch wenn die Schlachten des Ersten Weltkrieges weit außerhalb der Grenzen Mecklenburgs und Pommerns geschlagen wurden, hat dieser Krieg auch hier materielle Spuren hin terlassen. Der Geschäftsführer der Ernst Barlach Stiftung Güstrow, Volker Probst, berichtet über die interessante Geschichte eines Denkmals für die Toten des Kriegsgefangenenlagers "Große Bockhorst" in Güstroui, das 1918 noch während des Krieges entstand. 30 Jahre später warf der Zweite Weltkrieg noch viel größere und dunklere Schatten. Dessen Ende jährt sich 2015 zum 70. Mal, was bedeutet, dass heute Lebende diese Zeit und ihre Vorgeschichte nur als Kinder oder Jugendliche erlebt haben können. Die Erinnerungen des heute in Israel lebenden Abraham Grossmann an die „Polenaktion“, bei der 1938 aus dem 1918 neu entstandenen Polen nach Deutschland eingewanderte Juden wieder nach Polen abgeschoben wurden, sind die Rückblicke eines Erwachsenen. Er beschreibt die Geschichte eines Jungen, der mit dieser „Aktion" aus Güstrow nach Polen gebracht wurde, sich dieser aber widersetzte. Weitere Aufsätze und Berichte befassen sich ebenfalls mit dem Nationalsozialismus. Jan Mittenzwei ist bei seinen Forschungen über die „Kamptzeit“ der pommerschen NSDAP zwischen 1931 und 1934 in russischen Archiven auf hierzulande bislang unbekannte Quellen gestoßen. Die NSDAP-Politik im ländlichen Mecklenburg beleuchtet Hermann Behrens aus Neubrandenburg am Beispiel von Siedlungspolitik auf den Gütern Klein Vielen und Peckatel. Die Angebote zur Integration in die „Volksgemeinschaft" waren von Beginn an von mehr oder weniger gewaltsamem, letztlich mörderischem Ausschluss von Menschengruppen aus der Gesellschaft begleitet. Die Rostocker Kathleen Haack und Ekkehardt Kumbier fassen in diesem Heft ihre Forschungsergebnisse zu den "Euthanasie" genannten Krankenmorden in Mecklenburg zusammen. Falk Bersch dokumentiert anhand von zwischen 1936 und 1940 verfassten Briefen eines Zeugen Jehovas, der in den Strafanstalten Neustrelitz-Strelitz, Dreibergen-Bützow und dem Konzentrationslager Sachsenhausen inhaftiert war, beispielhaft die Erfahrungen von aus der "Volksgemeinschaft" ausgeschlossenen Menschen. Wilhelm Wohler starb 1940 im Lager Sachsenhausen. Die Gewalterfahrungen von Deutsch en am Ende des Krieges, insbesondere östlich von Oder und EIbe, sind auch 70 Jahre nach Kriegsende noch ein Thema emotional geführter Auseinandersetzungen. Vor diesem Hintergrund erscheinen die 1946 entstandenen Porträt- und Gruppenaufnahmen sowjetischer Soldaten aus dem Nachlass der Wittenburger Fotografin Elli Hartmann gleichsam unwirklich. Thomas Kühn vom Museum für Alltagskultur der Griesen Gegend in Hagenow beschreibt diesen Bestand von Glasplattennegativen, aus dem eine Ausstellung erarbeitet wurde, die .ein anderes Gesicht der Roten Armee" zeigt. 2015 wird auch an die Wiederherstellung der staatlichen Einheit Deutschlands vor einem Vierteljahrhundert erinnert. Forschungen zur DDR-Geschichte hatten in den vergangenen Jahren beispiellose Konjunktur. Die Diskussion über das Erbe der DDR war immer ein Teil dessen und wird es bleiben. Der Greifswalder Kunsthistoriker Bernfried Lichtnau schließt in dieser Ausgabe seine Erörterungen über die Charakterisierung der bis 1990 in Greifswald entstandenen baugebundenen Kunst ab. In Rostock finden seit Jahren hitzige Debatten über den richtigen Umgang mit dem maritimen Erbe statt. Der Untergang der lange Zeit als Wahrzeichen des Rostocker Stadthafens angesehenen GEORG BÜCHNER auf dem Weg zur Verschrottung 2014 wird gemeinhin als ein Tiefpunkt angesehen. Der langjährige Direktor des Rostocker Schifffahrtsmuseums Peter Danker-Carstensen beschreibt die Verschrottung des Dampfschiffs VORWÄRTS im April 1989 als Vorgeschichte für den heutigen Umgang mit dem maritimen Erbe in Rostock. Diese Zeitschrift hat mehrfach der Debatte über den Umgang mit der Geschichte der Bausoldaten, insbesondere in Prora, Raum gegeben. Für den Verein PRORAZENTRUM stellt Birte Kröncke das Ausstellungsprojekt "Opposition und Widerstand - Bausoldaten in Prora 1964-1989/90" vor. Die Darstellung der Geschichte der Schweriner Baptistengemeinde in der DDR-Zeit in dem vom Schweriner Stadtarchiv anlässlich der 850-Jahr-Feier herausgegebenen Sammelband zur Geschichte Schwerins stößt auf Widerspruch von Daniel Jung. Er unternimmt den Versuch einer Richtigstellung. Unter der Rubrik „Dokumente" weist Horst Sieber auf einen Altbestand im Schweriner Archiv der AOK Nordost hin: einen 255-seitigen Protokollband der Beratungen des Vorstandes der Sozialversicherungsanstalt Mecklenburg 1946-1950. Und Mathias Rautenberg fand im Archiv der Stiftung Mecklenburg einen Briefwechsel Annalise Wagners mit dem Vorstand der Stiftung Mecklenburg in Ratzeburg, in dem sie ihre Übersiedlung nach Ratzeburg mit ihrer Sammlung anbot. Die Übersiedlung kam nicht mehr zustande. 25 Jahre Geschichte deutscher Einheit sind nun selbst Gegenstand historischer Forschung und Auseinandersetzung. Sinnbildlich dafür steht der Bericht Eckart Schörles, der in den vergangenen zwei Jahren für die Landeszentrale für politische Bildung Mecklenburg-Vorpommern eine Gedenkstättenkonzeption erarbeitet hat. Er berichtet über die beim Landesgedenkstättenseminar 2015 gezogene Bilanz und die dort vorgestellten Perspektiventwürfe für die Gedenkstättenarbeit in Mecklenburg-Vorpommern. Eine Rezension besonderer Art bietet Thomas Prenzel. Der Rostocker Politikwissenschaftler hat in „Zeitgeschichte regional" bereits 2012 seine Analyse der Ereignisse vom Sommer 1992 in Rostock-Lichtenhagen vorgestellt. Hier untersucht er Stärken und Grenzen des Spielfilms "Wir sind jung. Wir sind stark" über die Ausschreitungen von Lichtenhagen. Dieses Thema wird ein zentraler „Erinnerungsort" in der Geschichte unseres Landes bleiben, worauf auch die Gedenkstättenarbeit reagieren muss.

Ihre Redaktion

Inhalt

E d i t o r i a l

A u f s ä t z e

Volker Probst

Das Denkmal für die Toten des Kriegsgefangenenlagers „Große Bockhorst“, Güstrow 1918. Ein Beitrag zur Sepulkralkultur in Mecklenburg

Jan Mittenzwei

Höhepunkt der „Kampfzeit“ – Die pommersche NSDAP zwischen Auflösung und „Machtergreifung“ 1931-1934

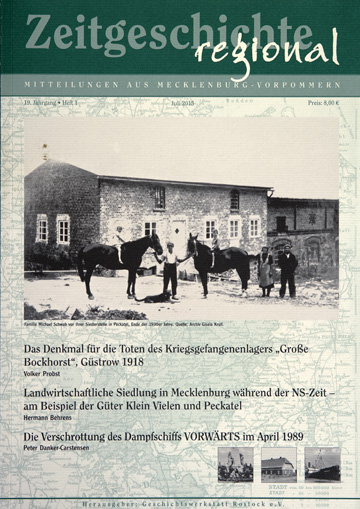

Hermann Behrens

Landwirtschaftliche Siedlung in Mecklenburg während der NS-Zeit – am Beispiel der Güter Klein Vielen und Peckatel

Kathleen Haack/Ekkehardt Kumbier

Die nationalsozialistische „Euthanasie“-Aktion in Mecklenburg – Ein Überblick

Bernfried Lichtnau

Baugebundene Kunst in Greifswald aus der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts – ein schwieriges Erbe?

Teil 11: Bildende Kunst im öffentlichen Raum von den 1960er Jahren bis zum Ende der DDR 1990

Peter Danker-Carstensen

Die Verschrottung des Dampfschiffs VORWÄRTS im April 1989. Ein unzeitgemäßer Beitrag zum Umgang mit dem maritimen Erbe in Rostock

D o k u m e n t e

Falk Bersch

Die Briefe des Zeugen Jehovas Wilhelm Wohler aus den Strafanstalten Neustrelitz-Strelitz, Dreibergen Bützow und dem Konzentrationslager Sachsenhausen 1936 bis 1940

Horst Sieber

Protokolle von den Beratungen des Vorstandes der Sozialversicherungsanstalt Mecklenburg 1946-1950

Mathias Rautenberg

„… eine Basis für ein Gedächtnis des einstigen Meckl. Strelitz…“ Annalise Wagner und die Stiftung Mecklenburg

E r i n n e r u n g e n

Abraham Grossmann

Erinnerungen eines polnischstämmigen Juden aus Güstrow an die .Polenaktion“ 1938

D i s k u s s i o n

Daniel Jung

Zur Geschichte der Schweriner Baptistengemeinde. Der Versuch einer Richtigstellung

Thomas Prenzel

Zeitgeschichte im Spielfilm. „Wir sind jung. Wir sind stark“ thematisiert die Ausschreitungen von Rostock-Lichtenhagen im Sommer 1992

R e g i o n a l e G e s c h i c h t s a r b e i t

Thomas Kühn

Ein anderes Gesicht der Roten Armee. Elli Hartmanns Fotografien sowjetischer Soldaten von 1946

Birte Kröncke

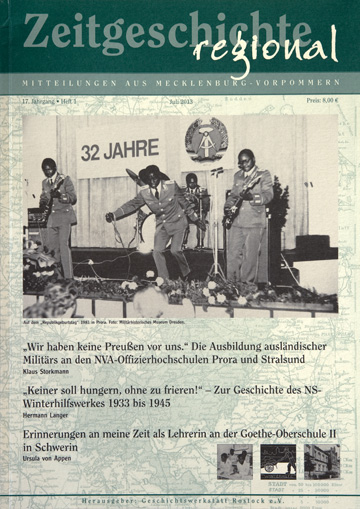

„Opposition und Widerstand – Bausoldaten in Prora 1964-1989/90″. Ein Ausstellungsprojekt des PRORAZENTRUMs

Eckart Schörle

Perspektiven der Gedenkstättenarbeit in Mecklenburg-Vorpommern – Eine Bilanz nach 25 Jahren deutscher Einheit. Eindrücke vom Landesgedenkstättenseminar 2015

A r c h i v m i t t e i l u n g e n

EleonoreWolf

Höher, schneller, weiter… Das Neubrandenburger Stadtarchiv ist umgezogen

A u s a n d e r e n L ä n d e r n

Simone Labs

Kalter Krieg im Baltikum – Erlebnisbericht einer Partnerschaft. TeilV: Abschied in Dänemark

R e z e n s i o n e n / A n n o t a t i o n e n

Nenz, Cornelia

Mt allen Fibern des Empfindens. Aus der 750-jährigen Geschichte von Stavenhagen

(Wolf Karge)

Höll,Rainer

Festschrift 750 Jahre Anklam

(Jürgen Tremper)

Rätzke, Dorian

Schloss Bothmer

(Jürgen Tremper)

Diederich, Ceorg M.

Gottvertrauen und Selbstbehauptung. Geschichte der Gemeinde St. Anna und ihrer Kirche

(Wolf Karge)

Neumärker, Klaus-Jürgen

Der andere Fallada

(Jürgen Tremper)

Jikeli, Günther/Werner, Frederic

Raketen und Zwangsarbeit in Peenemünde

(Andreas Wagner)

Foitzik, Jan

Sowjetische Kommandanturen und deutsche Verwaltung in der SBZ und frühen DDR

(Christoph Wunnicke)

Frank, Mario

Gauck. Eine Biographie; Legner, Johann, Joachim Gauck. Träume vom Paradies

(Christoph Wunnicke)

Cammin, Franziska

Die Deutsche Seereederei als Staatsreederei der DDR

(Andreas Stirn)

Wüsthoff, Hans-Jürgen

60 Jahre Weststadt. Ein Schweriner Stadtteil

(Bernd Kasten)

Uebachs, Peter

Stasi und Studentengemeinde

(Wolf Karge )

Achenbach, Björn

Hansa ist mein Leben. F.C. Hansa Rostock – seit 1965

(Matthias Glasow)

N e u e r s c h e i n u n g e n

K u r z v o r s t e l l u n g d e r A u t o r e n

A d r e s s e n d e r A u t o r e n

I m p r e s s u m